怎么来评价一个好的着陆?

作者:jzbus发布时间:2020-08-12分类:航空飞行知识浏览:739评论:0

一个起落的“成败”,是由“手感”还是“认知”决定?飞起落是本能,还是技能,之前的文章里也论述过了。“手感”的问题因人而异,一个成熟的机长教员和一个初始“小白”可能完全无法放在一起讨论。我只能粗浅的下个结论:凡是“感觉”的东西都因人、因时、因地而变化,这玩意谈起来容易进入“玄学”的领域,而认知问题比较好谈... ...

“一万个读者有一万个哈姆雷特”,对于书(手册)上白字黑字的东西,尚且每个人都有不同的理解,而每个人的成长之路也不一样,我看到过一个说法:一个人的认知系统如同一颗大树,大树的枝干结构代表着一个人的认知结构,而知识的学习和建构过程就是这颗大树不断生长、发芽的过程。一个新知识的学习是该知识点不断的与原有知识树发生连接、碰撞、结构化调整的过程,等这个知识点经过一系列联结反应后完整的嵌套在原有知识树上后,才是自己的知识... ...

举个例子:

可是仔细一想,结合一下上下文语境和对320机型的了解,我们大致可能就会“误”将这句话理解成,当起落架放下时,自动驾驶会断开,并进入直接法则... .

“大白块接地不一定是一个好落地”,言下之意,那什么样的落地是一个好落地呢?到现在闲言碎语一大篇,倒不是要回避这个问题,而是这个问题没办法直接回答。或许我们换个方式:什么样的落地不好?也许... ...应该好回答些。

首先,跑道外接地肯定不好,毫无疑问,这会导致症候甚至事故;而如果在接地区外接地,可能属于公司差错级别,或至少是违反了公司规章,要喝咖啡的... ... 早些年冲偏出跑道占所有进近陆事故的20%,而IATA2020半年报显示这个数值是32%... ...

那么接着来说,接地区内的落地都是好落地吗?毕竟接地区有那么长,在接地区两头和中间接地都算好落地么?白天我们可以用“大白块”作为好落地的追求,夜航呢?PAPI灯吗?

答案仍然不是那么显而易见的,评判标准也不见得能统一。那些达到空客定义的“重着陆”标准的接地显然不好,而接地垂直过载大的落地呢?分歧可能就来了。

我先罗举一些近期见到的事例,各位来做几个判断题吧:

①某航班进跑道前,追下滑道导致下降率较大,拉平杆量未能有效减小下降率,导致接地垂直过载2.3g;

②某航班进跑道状态正常,由于低高度带杆粗猛,导致姿态急剧增加至8°,机组立即推杆,姿态随即降低至2°,接地前机组有带杆动作,但来不及改变飞机状态,接地垂直过载1.6g;

③某航班进跑道状态正常,拉平动作正常,下降率很小,接地垂直过载1.7g。

请问如果让您现在必须说出上面哪个落地好?或不好?恐怕也有点一言难尽吧。要不咱也“一刀切”,接地垂直超过正常值的接地都不好... ...

那什么是接地垂直过载的正常值... ... 额... ...

飞行员能看到的手册里反正是没提到这个,还是少浪费点驾驶舱的打印纸吧... ... 而在上图中,FCTM告诉我们,落地要保证正常接地距离,要优先考虑姿态和下沉率,这些能否当做一个“好”或落“不好”的落地评判标准?

因为如果只评估接地瞬间,那么可量化的接地垂直过载必然会成为优先考虑对象。可是正如上面的判断题,我们能说②号落地比③号好么?恐怕大家都心知肚明吧... ...

而如果只用接地点做评价指标,那么我们曾在《拉平时刻的数据刻画》中提到的那1/5的落地又怎么办?——25000数据样本中有5011个进跑道高度高。这时还能追求接地点么?当然事实上,我们已经用屁股做出了选择,不管不顾继续往下怼的也只占1/5(1228个)... ...

至此,关于“好”与“不好”,我们也只能先放一边,从接地点这个原点出发,结合手册描述,我们来重新思考一下短五边进近着陆的过程。

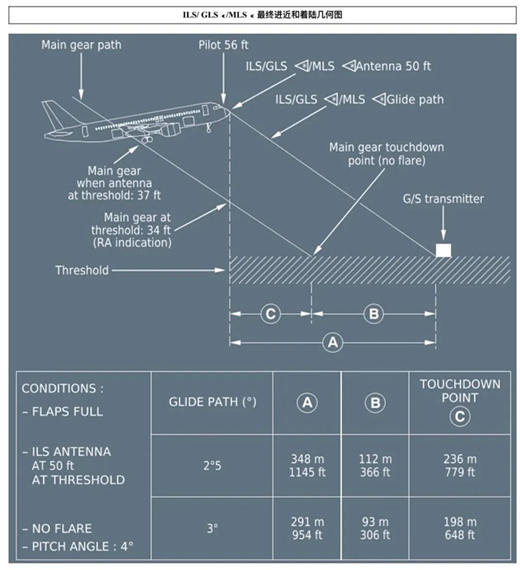

这张FCOM提供的最终进近和着陆几何图,完整的给出了过跑道头时,飞机各项几何参数和接地点数据。按照标准的3°下滑轨迹,盲降信号带我们去的地方,如果不拉平,会在离跑道头198米处接地。这样的接地肯定无法接受,本系列文章已论证了此时发生重着陆的可能性极大。

而在低高度,我们真的就是追随盲降信号带我们去的地方么?我们实际的“瞄准点”就在下滑台侧方吗?我们口里讲的“里外结合”又是怎么回事?“里外结合”的目的又是什么?基于三个关键时刻,我们来谈谈这个问题。

在200英尺时

能见度好或不好时,有些朋友表现出的状态为什么大不一样?一部分是因为他们在稳定或不稳定的大气条件下,还未能形成良好的“手感”,无法精细的调整杆量,控制住飞机状态;当然更有可能是对参数的监控出了问题,从而反应会有些迟钝;另外加上对自动化系统(指引仪)的理解问题,导致过量的杆量操作,造成飞机上下来回震荡,始终无法保持稳定的下滑轨迹。

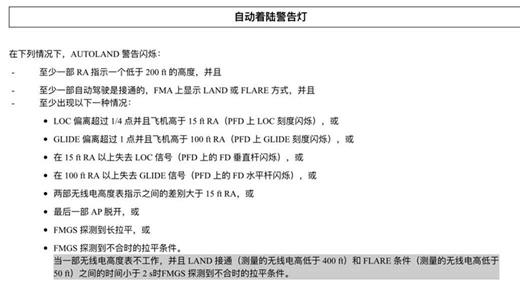

指引仪不会管飞机高度,它在高高度和低高度都是同一个目标,带你回到下滑道上。我们先看看自动着陆时计算机的玩法... ...

额... 高一个点它就不玩了... ... 而对于我们来讲,稳定进近的标准(±1个点)也不准我们玩了... ... 另外,稳定进近在垂直方向上,对我们还有两个要求:1000英尺以下非预期下降率不大于1000英尺/分钟;目标下降率±300英尺/分钟。

在200英尺或以下的高度,一个不慎,就会穿越下滑道再次造成偏差。如发生这个次生偏差,可能导致更严重的后果... ...

如果偏差在可接受范围内,我们或许可以借鉴一下《掌握减少进近及着陆事故的方法》一书中横向偏离的修正方法,来进行垂直偏离的修正。

把指引仪当做修正方向的指引,而不是去过度追指引造成过大的下降率变化。在200英尺或以下的高度,可谓“牵一发而动全身”的时刻,操纵过量很容易引起来回震荡(算不算PIO我不知道)。

举个栗子,假如您现在在做非精密进近,标称CDFA下降角3°,这时偏高100英尺,您会选择如何修正?FPA调3.3°?3.5°?4.0°?抑或其它的角度?

根据导航BT法则(big thumb,一海里~1°~100英尺),如果用4.0°修正,会在1海里后回到正常剖面;如果用3.5°修正,会在2海里后回到正常剖面;而如果用3.3°修正,会至少需要3海里回到正常剖面。作何选择?

快... 快点... ... 时间不等人... ... 飞机可是在高速运动中... ...

好啦,我也不等啦。说说我的看法吧... ...

如果在长五边,只要距离跑道入口还有足够的距离,采用哪种方式均可。只是注意一点,要是偏高100英尺别用3.1°就行。

而当在距离跑道入口较近时,大角度改变对应着大的下降率改变,可能超越稳定进近的范畴(偏离目标下降率±300英尺/分钟),当然更可能的是飞机实际进入不稳定状态。

而事实上此时在短五边的偏差,由于稳定进近定义的关系,同样的下滑道(角度/点位)偏差对应的高度,会比远距离的要小,因而此时应该选择更小的角度(下降率)调整去修正。

另外就是只要有实际修正动作,必然有回到正常剖面的时刻,那么此时需要再次调整下降率,要注意“提前量”的问题。而动作幅度(偏离基准下降率)越大,“提前量”需要更大,或者说调整动作需要更迅速。

所以,如果在一般规则下,要求偏离半个点就有“喊话”提醒的情况下,只用100~200英尺/分钟的下降率调整是不是更好的选择?采用过大的修正量,反而不可取;而当偏差到达1个点的底线时,你可能不得不偏离目标(基准)下降率±300英尺/分钟,为时晚矣... ...

能见度较好时,接地区标志,进近、跑道灯光都清晰可见,在200英尺以下更低的高度,外部目视参考,会更好地让我们感受到飞机的运动趋势,从而选择更适当的修正动作。偏高时,只要飞机仍在往“瞄准点”运动即可,而不必一定要追求回到标称的下滑道上;偏低时,最好还是早点回到下滑道上比较好——小下滑角度的进近会导致漂浮拉平/拉飘和目测高着陆。

所以这么一想,我们是不是可以这么理解:只要在决断高度,已取得合法的目视参考,偏差不大于规定的偏离值即可。对于Ⅰ类盲降进近来讲,200英尺航道下滑道偏离不超过±1个点。后续的修正动作以能在接地区接地为准,而不应该急于回到“预设”的剖面上——没有垂直引导的进近更是如此,此时的操纵应以控制飞机在较稳定状态为主要目标。

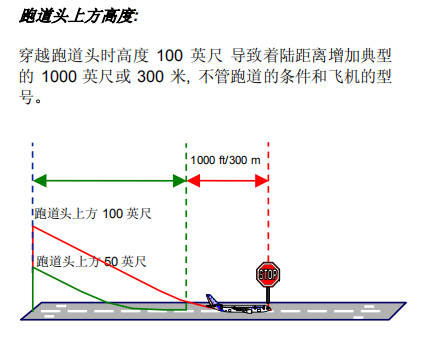

夸张一点讲,根据最终进近和着陆几何图的描述,即便在200英尺高两个点(54英尺),不进行任何修正,保持这个偏差进跑道(高度104英尺),随后正常拉平,飞机也能在接地区内接地——正常飞行时,您一定不会出现这么大的偏差吧?所以... ...

简而言之:尽量不要有大的偏差,而在偏差较小时,不要过量修正去追“预设”的剖面,稳定状态高于一切,这将为入口创造有利条件。这才是FCTM“进近和着陆技术”,第一句话的基本含义吧——稳定进近对于成功着陆至关重要。

到此为止,我们又多了两种“不好”的落地概念:一是过多偏离“预设”剖面的;二是短五边有不稳定状态的。第一种会导致不稳定进近需要复飞,而第二种虽然还在限度内,但是会让人感觉到飞机并没有得到有效控制。

在50英尺时

过跑道头,飞机已基本接近拉平高度,此时再锚定在“瞄准点”上是不合适的。

如果说在短五边,我们还“半推半就”的话,那么在50英尺这个关键点上,我们应果断放弃之前锚定的“瞄准点”,转而关注入口状态,为拉平阶段创造一个稳定的入口条件。

FCTM提到了开始拉平前就必须控制下降率且不能有增加趋势,但是我们可以回想一下实际情况,有多少人此时关注了下降率?还是在关注瞄准点?甚至在关注不那么重要的“能量”。

重要的的话说三遍:

拉平前控制好下降率!

拉平前控制好下降率!!

拉平前控制好下降率!!!

另外值得一提的就是起始拉平高度的问题,FCTM手册也已经给出了一些建议。

举个栗子:ZGDY26盲降进近,GP设置在26号跑道入口内266米,PAPI灯设在入口内248米,“大白块”距离跑道入口内300米,相隔距离都不远。看似以哪个作为“瞄准点”都可以,但是我们不要忘了GP和PAPI的仰角基准都是3.2°... ...

这时如果在短五边,我们就要锚定在“瞄准点”上,同样的50英尺过跑道头,拉平前的下降率可比正常下滑道(3°下滑角)的大一些。而通过FCOM提供的最终进近和着陆几何图,再结合FCTM上面的表述,这时已经错过了最佳的拉平时机... ...

拉平至接地

Flare翻译成拉平,而我们却不能真的拉“平”飞机。而多少下降率接地合适,我想如果您对本系列文章有所了解,应该已经了然于胸了。在此阶段,我们需要了解的是,最简单的方法是,用操纵杆在控制飞机的姿态和下降率,而不要让其它因素的干扰产生操纵偏差。

为了正确估计拉平时的下降率和飞机相对于地面的位置,应往飞机前面远方看。

上面这句话不是我说的,是FCTM里面的原话,所以... “大白块”是什么?

拉平过程中典型的俯仰增量大约为4°,可能会导致机动中一个10节速度减小下的-1°飞行航迹角。不得使飞机平飘或尝试通过加大俯仰姿态来延长拉平以达到完全平稳接地的目的。

这句同样是摘自FCTM。从这两句话里,我们是不是又多了两种“不好”的落地概念:一是不管不顾死盯着“大白块”的落地;二是平飘过长的落地。第一种有较大可能导致接地垂直过载大,而第二种在实际运行中更为常见。

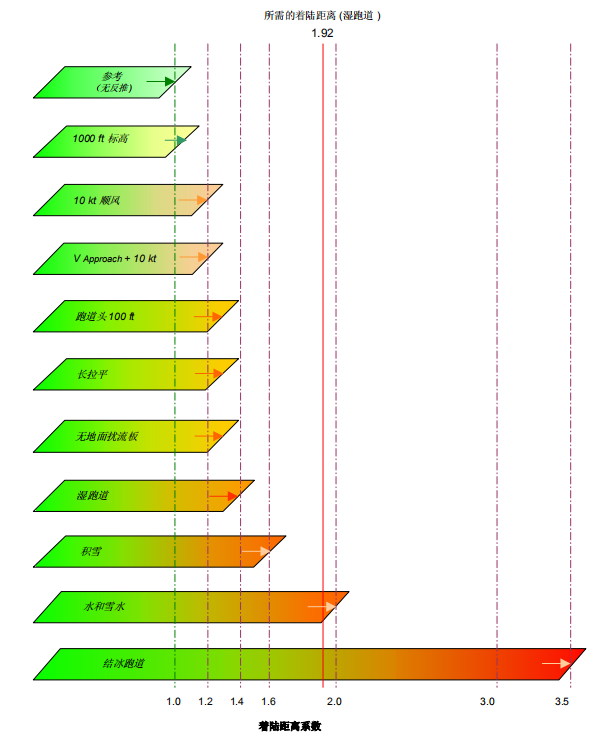

还记得文章最前面引用的FCTM,对于接地区的要求的话吗?落地要保证正常接地距离。上图罗举了影响所需着陆距离的因素,实际着陆距离可能跟飞行员的操纵还有较大关系,例如是不是平飘过长,落地太轻导致扰流板没有及时升出,或延迟使用反推等等... ...

从安全上来评估,对于不是特定的跑道的情况,接地点有时候并没有那么重要,而接地点后剩余跑道的长度才是关键。因而不管跑道长度,只关注接地点的落地也可能是个“不好”的落地... ...

到此为止,“不好”的落地我们讲了太多,而“好”的落地我们似乎还没有任何概念。

- 上一篇:DCS 模拟数字空战游戏简体中文手册

- 下一篇:用白话来教你开飞机

相关推荐

欢迎 你 发表评论:

- 航空飞行知识排行